ニュース

【SPECIAL】早めの熱中症対策を!リスクを知って予防しよう~中村大輔JFAフィジカルフィットネスプロジェクト

2025年04月30日

熱中症を予防するためには、体がまだ暑さに慣れていない時期から準備をしておくことが大切です。今回は、各カテゴリーの日本代表や育成事業をサポートするほか、指導者養成講習会のチューターも務める日本サッカー協会(JFA)フィジカルフィットネスプロジェクトの中村大輔(博士〔スポーツ医学〕)さんに熱中症のリスクや体の働き、対策について聞きました。

熱中症リスクが高まる時期は練習する時間帯にも注意

――熱中症の危険性について、気温の変化が体に与える影響を教えてください。

中村 大前提として、われわれ人間の体は体温を一定に保つようになっています。通常、脇の下で検温すると36℃くらいですが、もう少し体の中で測った深部体温は37℃くらい。その体温を保つために、体にはいろいろな機能が備わっています。体温が過度に上がると細胞が損傷を受けます。その損傷が重度になると細胞が死滅し、元に戻らない変化(不可逆的変化)が起こります。その結果、多臓器不全を引き起こし、最悪の場合は死に至ることもあります。熱中症が死に至る可能性があると言われるのはこのためです。つまり、気温や湿度が高い環境下で運動をしているときに、体内で発生した熱をうまく体外に逃がすことができないままでいると、体温が過度に上昇し、熱中症を発症するリスクが高まります。

また、熱は温度の高いところから低いところへ移動しますので、外気が自分の体温を超えるような環境で運動を行うと、体内で発生した熱をうまく外に逃がすことができないだけでなく、外気の熱が体内に入ってくるような状況になります。冬場はこの逆で、気温の低い外気に体温が奪われるため、低体温症などに気を付けなければなりません。

――熱中症を防ぐためには、体温をどれだけ上げないか、ということが大切になると。

中村 運動すると体温はさらに上がるので、熱中症のリスクは高まります。とはいえ、われわれは運動するときにウォーミングアップをしますよね。体温を上げる、つまり体を温めた状態で運動した方が良いパフォーマンスを発揮しやすくなるからです。ですから、体温を上げないというよりも、体温のコントロールが追いつかなくなるような状態および状況にならないようにする、という考え方がいいでしょう。

「体温は一度上がると下がりにくくなるので、早めの準備をしていくことが大事」と中村さん。

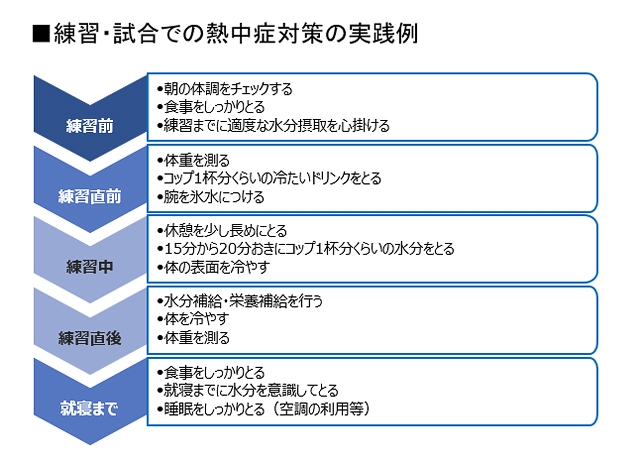

「練習・試合での熱中症対策の実践例」も参考に各チームで取り組んでほしい

――そうすると練習する時間帯も重要ですか。

中村 時間帯を選べるのであれば、朝より夕方の練習をお勧めします。

――夏場にかけては特に?

中村 そうです。例えば、毎日朝5時に起きている選手たちであれば大丈夫とは思いますが、週末に朝7時、8時から練習するぞとなったときに、いつも7時くらいに起きている選手たちが練習のために6時くらいに起きてご飯も食べない、食べていてもちゃんと消化していない状態で練習するケースは少なくないと思います。体の準備が万全ではない状態で練習をすることは避けたい。

そして、湿度に関しても、昼間より朝と夕方が高いんです。体がちゃんと準備できていない、湿度も高い、という状態で朝練は始まります。そして、練習している間に太陽も昇るので、気温はどんどん上がっていく。何も良い条件がないんです。いろいろな状況はあると思うのですが、朝と夕方を選べるのであれば、湿度が多少あったとしても、日が落ちて暑さも和らいでいく夕方が望ましいです。練習する時間帯、練習の長さ、休憩のタイミングなど、指導者側は熱中症のリスクを軽減するためにいろいろな条件をコントロールすることが大事になります。

ただし、夕方の練習では雷雨に注意が必要です。特に夏場は急激に天候が変化して、激しい雨のリスクのみならず、落雷のリスクもあります。気温や湿度の情報と合わせて、落雷確率も事前に知ることができますので、いずれの時間で練習するとしても、事前に気象条件の確認と可能であれば練習中の休憩時間などにもこれらの情報を確認してほしいと思います。

――暑い中でプレーすると疲労もたまりそうです。

中村 Jリーグの過去データを見ても、7月、8月の夏場の試合では、走行距離やスプリント回数などが落ちます。この要因の1つとして、気温や湿度が高く、選手がトップパフォーマンスを発揮しづらい環境であることや、このような身体的な負担が大きい状況で、疲弊した状態でプレーを続けていることが考えられます。体に負担がかかり過ぎると試合後の回復にも大きな影響がありますし、そうした環境でプレーする期間が長く続けば、気温が下がってからも体の回復力や疲労度に影響が残るかもしれません。

暑熱順化と水分補給、暑さに対応できるよう早めに準備を

――代表チームでは、高温多湿のアジア各国で試合をすることも多いです。どのように対策をされているのでしょうか。

中村 体が暑さに慣れるためにはある程度の期間が必要です。そして、暑さに慣れさせるためには、体温を上げることが必要になります。そうして体が暑さに対応できるよう準備することを「暑熱順化」といいますが、代表チームは活動期間が長いわけではないので、選手たちが集まってから対策をしていては間に合いません。ですので、各クラブのコーチングスタッフやフィジカルコーチの協力も得ながら、選手たちには各自で暑さへの準備をしてきてもらっています。暑熱順化の具体的な方法はいろいろとありますが、分かりやすく言うと汗をかく状態をつくるというイメージですね。春先であれば袖の長いトレーニングウェアを着てウォーミングアップするといったことがお勧めです。

――ウェアの調整であれば、普段のトレーニングで取り組めますね。

中村 暑さに慣れるためのトレーニングを追加でしようとすると、全体の運動量が増えてコンディションに悪影響を及ぼす可能性が出てきます。ですから、いつもの練習の中で、少し暑さの負荷をかけてあげるのがいいでしょう。あとは練習が終わった後にお風呂に入ったり、サウナに入ったり、という方法もあります。

――体を徐々に慣らしていくのですね。そのほか注意すべきことはありますか。

中村 やはり水分補給です。実は、体が暑さに慣れていくと血液量が増えます。ペットボトルを人間の体としたときに、水分が半分入っている状態と、目いっぱい入っている状態とでは、同じ40℃のお湯につけたときの温まり方は異なります。つまり、目いっぱい入っている方が温まりにくい。暑熱順化した体は、そういう状態になっています。ですから、血液が多いというのはすごく大事なことなんですね。そして、血液は発汗によって減少しますので、その観点でも水分補給が大切になります。

代表チームでも言っていることですが、体内の水分量が2%減少すると運動能力が低下するとされていますので、まずは運動前にしっかりと水分補給し、運動中もこまめに摂取します。運動前から運動中の水分量の目安は体重の1~1.5%(体重60kgの場合は600~900ミリリットル)を計画的にとるようにしてほしいと思います(大量の発汗が予想されるような環境の場合)。もちろん、それ以上飲みたい場合は飲んでも構いませんし、体重が運動前と増えていなければ少なくとも飲み過ぎということはありません。

アンダーカテゴリー日本代表の選手たちも、熱中症への意識は高まっている。

個々に対策ができるよう、選手たちに重要性を伝えることも大切だ

――血液が増えるんですね。

中村 暑熱順化すると、血液が増えると同時に体温も少し下がるんです。そうすると暑さに対する耐性が高まりますので、良い状態で運動ができるようになります。その代わり、汗で体から水分がいっぱい出ていくので、ちゃんと水分補給しましょうということですね。血液を作るときは、たんぱく質も必要になりますから、トレーニングをした後は水分補給に加えて、たんぱく質を補うことも大切です。

――物理的に体を冷やすアイシングの効果も、今は広く知られていると思います。

中村 体には、皮膚の表面に温かい血液を運び、外気との温度差で熱を逃がす「熱放散」という機能があります。最初にお話ししたように、通常であれば外気は自分の体温より低い状態なので熱を逃がせるのですが、暑熱環境ではそうはいきません。アイシングは、物理的な温度差をつくって体を冷やすための非常に有効な方法です。手のひらを冷やす手掌冷却、スポンジやタオルで首や脇の下などを冷やす方法は各チームで取り入れやすいでしょう。選手たちはよく互いに水を掛け合ったり、タオルで風をあおぎ合ったりして体を冷やしていますね。

――体の仕組みを知っておくと熱中症予防に必要な対策の理解も深まります。

中村 熱中症にならないためには、どうして熱中症になるのかを知っておくことが大切です。当然ながら、自律神経が乱れていると体の体温調整機能は低下します。普段から規則正しい生活を送り、体調を整えることが重要です。少しでも体調が悪い場合は、無理しないことが一番です。特に小さい子どもたちは自身の体調不良に気づきにくいので、指導者や保護者の皆さんは注意深く見てあげてほしいです。

JFAは熱中症に関するさまざまな情報や対策を発信しています。サッカーファミリーの皆さんには、事前に確認した上で、暑さに向けて早めに体の準備をし、リスク対策をしながら、夏場でも健康に楽しくサッカーができるよう取り組んでいってもらえたらと思います。

SPECIAL

「SPECIAL」とは:

サッカーに、代表に、JFAに、もっと興味を持ってもらいたい。JFA.jpがお届けするスペシャルコンテンツ。